著書

単著『中国石窟美術の研究』(総396頁、中央公論美術出版、2012年、第25回國華奨励賞受賞)

単著『敦煌石窟美術の研究』(総464頁、中央公論美術出版、2024年)

編著『アジア仏教美術論集 東アジアⅠ(後漢・三国・南北朝)』(総582頁、中央公論美術出版、2017年)

共著『仏教美術からみた四川地域』アジア地域文化学叢書Ⅴ(雄山閣、2007年)「四川地域の摩崖にみられる維摩変相龕の図像」「唐宋時代の四川地域における千手観音信仰―大型大悲変相龕を手がかりに―」

共著『文明・文化の交差点』新アジア仏教史05中央アジア、第7章「敦煌」三「敦煌美術」(佼正出版社、2010年)

共著『興福寺―美術史研究のあゆみ―』第七章「南円堂不空羂索観音像」(里文出版、2011年)

共著『東洋美術史』第六章「仏教美術:絵画」(武蔵野美術大学出版局、2016年4月)

共著『四川夾江千佛岩唐代佛教芸術研究』「夾江千佛岩的三佛龕、四佛龕」「夾江千佛岩の三佛龕・四佛龕」(四川人民出版社、2017年)

共著『アジア仏教美術論集 東アジアⅡ(隋・唐)』(中央公論美術出版、2019年)「敦煌莫高窟初唐期の維摩経変―窟内配置と図様をめぐって―」

共著『古代文学と芸術世界』古代文学と隣接諸学6(竹林舎、2019年)「清水寺式千手観音図像とその源流」

共著『宗教遺産テキスト学の創成』(勉誠出版、2022年)「唐五代敦煌莫高窟の窟本尊と龕内壁画について」

共著 Dynamics of Interregional Exchange in East Asian Buddhist Art, 5th–13th Century, edited by Dorothy C. Wong, (Vernon Press, 2022), Chapter 9, “The Iconography of the Kiyomizu Temple-Style Thousand-armed Avalokiteśvara,”

共著『玄奘三蔵がつなぐ中央アジアと日本』(臨川書店、2023年)「敦煌莫高窟初唐期仏龕内に描かれた維摩経変―玄奘訳『説無垢称経』による図像解釈―」

論文

「曹操による建安十年立碑の禁令の実相について」(『東洋美術史論叢』吉村怜博士古稀記念会編、雄山閣出版、1999年2月)

「キジル中心柱窟の仏説法図について」(『風土と文化』4号、2003年3月)

「敦煌莫高窟の白衣仏について」(『佛教藝術』267号、2003年3月)

「漢碑考―かたちと意匠をめぐって―」(『美術史研究』41冊、2003年12月)

「四川省蒲江県飛仙閣摩崖石刻の調査」(『奈良美術研究』1号、2004年3月)

「关于敦煌莫高窟的白衣佛」(『敦煌研究』2004-4期)

「敦煌莫高窟第二五四窟北壁の仏説法図をめぐって―北魏時代中心柱窟の礼拝空間における壁画構想への視座―」(『美術史』158冊、2005年3月)

「敦煌莫高窟北魏・西魏時代の中心柱窟における窟内構造と尊像」(『奈良美術研究』3号、2005年3月)

「新発見の降魔成道図と維摩経変相図―鶴林寺後山摩崖・金華山天宮寺摩崖」(『奈良美術研究』3号、2005年3月)

「中国初唐時代の洛陽周辺における優塡王像について」(『佛教藝術』287号、2006年7月)

「千佛図像与優填王像」(『龙门石窟研究文集 2004年龙门石窟国际学术研讨会文集』河南人民出版社、2006年12月)

「中国四川資州の千手千眼観音大像龕について」(『美術史研究』44冊、2006年12月)

「四川邛崍の維摩変相龕―敦煌の維摩変相との図像比較を通して―」(『朝日敦煌研究員派遣制度 記念誌』朝日新聞社、2008年3月)

「敦煌莫高窟北周時代の中心柱窟における窟内構想」(『横浜美術短期大学教育・研究紀要』4号、2009年2月

「莫高窟第254窟的造像壁画和观想念佛―试论敦煌北魏时期中心柱窟的造像构思―」(『芸術与科学』巻9、中国・清華大学出版社、2009年7月)

「試論隴東地区北魏时期中心柱窟的造像构思」(『隴東石窟初探』隴東古石刻芸術博物館、2010年1月)

「敦煌唐宋時代の千手千眼観音変の眷属衆について」(『奈良美術研究』9号、2010年2月)

「千手観音眷属の功徳天と婆薮仙をめぐって」(『密教図像』第29号、2010年12月)

「仏影窟攷―中国における石窟開鑿の意味をめぐって―」(『佛教藝術』319号、2011年11月)

「敦煌莫高窟第一四八窟の薬師経変について」(『奈良美術研究』12号、2012年2月)

「大足北山仏湾の薬師龕について」(『図像学Ⅰ―イメージの成立と伝承』仏教美術論集2、竹林舎、2012年5月)

「莫高窟吐蕃時期的千手千眼観音変―以眷属図像表現為中心」(『敦煌吐蕃統治時期石窟与蔵伝佛教芸術研究』甘粛教育出版社、2012年9月)

「敦煌唐代薬師経変の図像をめぐって」(『敦煌・絲綢之路国際学術研討会議論文集』神戸大学大学院人文学研究科美術史学 百橋研究室発行、2013年2月)

「廬山の仏影台について」(『てら ゆき めぐれ』大橋一章博士古稀記念美術史論集、中央公論美術出版、2013年4月)

「清水寺式千手観音の四十手図像に関する調査研究」(『鹿島美術研究:年報別冊』31号 2014年11月)

「中国四川夾江千仏岩の三仏龕について―持鉢如来像の尊格をめぐって―」(『横浜美術大学教育・研究紀要』5号 2015年3月)

「中国四川省邛崍市花置寺摩崖第3龕の図像について―阿弥陀五十三仏の尊像構成をめぐって―」(『横浜美術大学教育・研究紀要 論文篇』6号、2016年3月)

「敦煌莫高窟第三二三窟考―図様構成と宗教的機能をめぐって―」(『國華』1446号、2016年4月)

「西魏・北周の仏教彫刻―如来像の様式変容をめぐって―」(韓国国立中央博物館『美術資料』the Misuljaryo (National Museum Journal of Arts) no. 89、2016年6月)

「唐代三世佛造像—以四川夾江千佛岩為中心—」(『大足学刊』第1輯、2016年11月)

「中国南北朝期石窟の維摩経変について」(『横浜美術大学教育・研究紀要 論文篇』8号、2018年3月)

「敦煌莫高窟隋代の維摩経変について」(『横浜美術大学教育・研究紀要 論文篇』9号、2019年3月)

「唐代敦煌与日本的維摩詰経変」(『絲綢之路研究集刊』第3輯、2019年2月)

「敦煌の千手観音にみる頂上化仏手の図像について」(『横浜美術大学教育・研究紀要』10号、2020年3月)

「「書」の表現してきたものーかたちと気ー」(平成27-31年度科学研究費補助金(基盤研究(B))研究成果報告書「日本近代における〈イコノクラスム〉―破壊をめぐる視覚表象研究」代表丹尾安典、2020年3月)

「关于莫高窟隋代维摩诘经变的图像组合―通过与其他地区南北朝时期维摩诘经变比较―」(『大足学刊』第3輯、2020年5月)

「敦煌石窟壁画的窟内配置与图像研究」(『絲綢之路研究集刊』第5輯、2020年11月)

「敦煌石窟唐代維摩経変の題記について」(『横浜美術大学教育・研究紀要』11号、2021年3月)

“Images of Thousand-armed Avalokiteśvara with Cintāmaṇicakra and Amoghapāśa as attendants: References to the chanting of the “Dabeixin dharani 大悲心陀羅尼””, Journal: Studies in Chinese Religions (RSTU), vol.7,2021

「四川地区唐宋时期千手千眼观音造像中所见“顶上化佛手”的表现与意义」(『大足学刊』第5輯、2021年11月)

Śākyamuni Buddha World Depicted in Vimalakīrti Scenes in Dunhuang Mogao Caves: The Expansion of Buddha Land to China, Hualin International Journal of Buddhist Studies 4 no. 1 (2021)

「敦煌莫高窟佛教圖像與題記——以唐代經變圖為例」(『第三屆佛教藝術学術研討論文集』華梵大学、2023年)

「敦煌莫高窟的礼拜空间与正面佛龛的图像构成――以唐五代时期的覆斗顶形窟为中心」(馮培紅主編『面壁窮経一甲子――施萍婷先生敦煌研究六十年紀念文集』下編、甘粛文化出版社、2023年7月)

“「敦煌莫高窟隋代の薬師経変の図像について」(『横浜美術大学教育・研究紀要』14号、2024年3月)

ほか”

翻訳

「唐代密教の内容と芸術的特徴―顕密雑陳、幽玄穏健の世界」(『敦煌石窟』巻9、文化出版局、2001年)および同書図版解説137件

「唐代古典様式完成への序曲―莫高窟第420、419窟の芸術」(『敦煌石窟』巻4、文化出版局、2001年)および同書図版解説144件

「インド、中国芸術の融合―莫高窟第254窟、第260窟の芸術」(『敦煌石窟』巻1、文化出版局、2002年)および同書図版解説132件

「四川汶川出土の南朝仏教石造像」(『美術研究』400号、2010年3月)

「北涼石塔にあらわれた易経八卦と七仏一弥勒造像」(『アジア仏教美術論集 東アジアⅠ(後漢・三国・南北朝)』中央公論美術出版、2017年)

「コータン・ドモコ仏寺遺跡出土千手千眼観音壁画の初歩的考察――敦煌との比較を兼ねて――」(『美術研究』422号、2017年8月)

「敦煌の千手千鉢文殊菩薩と仏教の視覚文化における一対表現」(『アジア仏教美術論集 東アジアⅡ(隋唐)』中央公論美術出版、2019年)

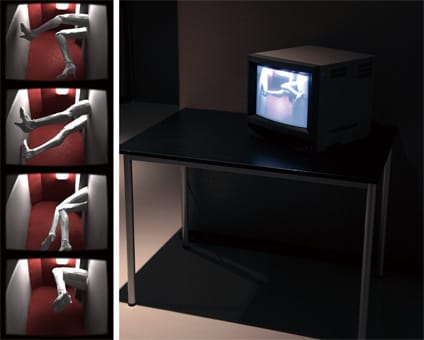

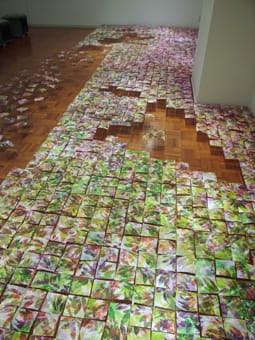

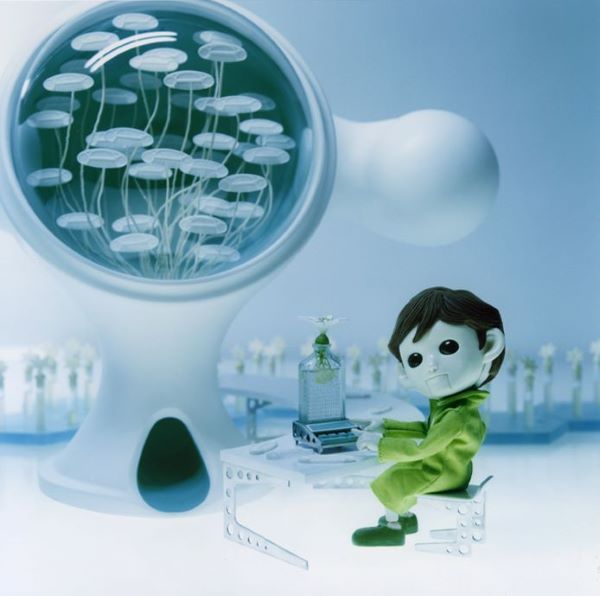

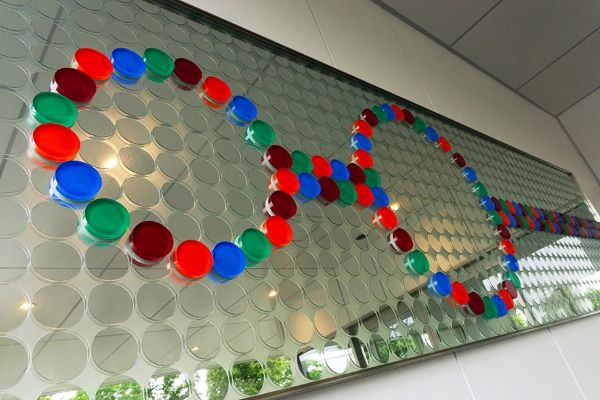

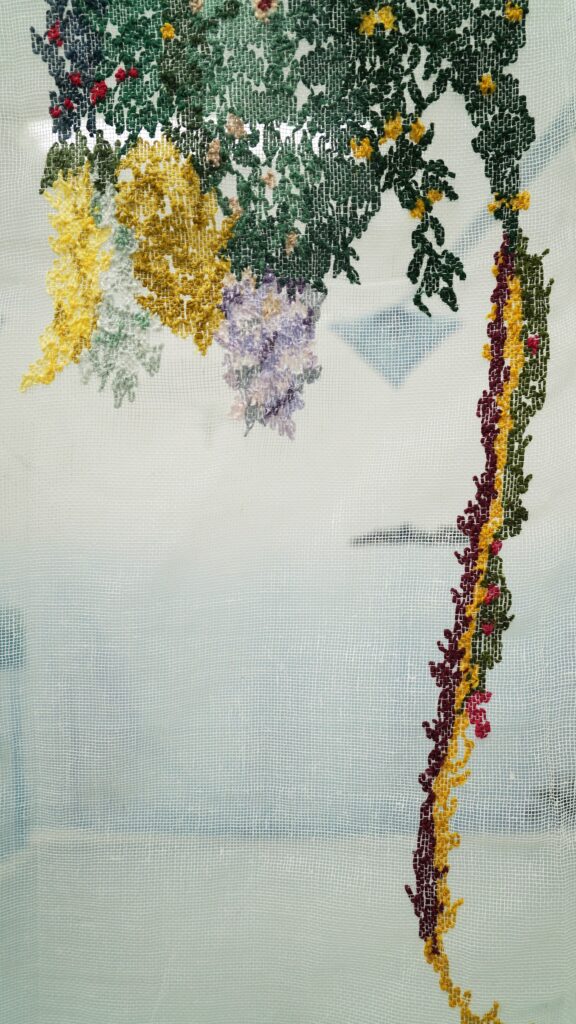

![加藤 良次 イメージ]() 〈IN THE GARDEN - U・KI・KU・SA -〉

〈IN THE GARDEN - U・KI・KU・SA -〉![加藤 良次 イメージ]() 〈IN THE GARDEN –LEMNACEAE 2011-〉

〈IN THE GARDEN –LEMNACEAE 2011-〉![加藤 良次 イメージ]() 〈IN THE GARDEN –LEMNACEAE 2011-〉

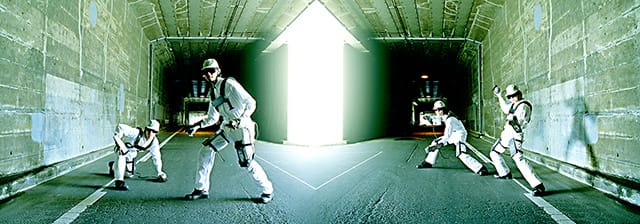

〈IN THE GARDEN –LEMNACEAE 2011-〉![加藤 良次 イメージ]() 〈N THE GARDEN –RUSTLE-〉

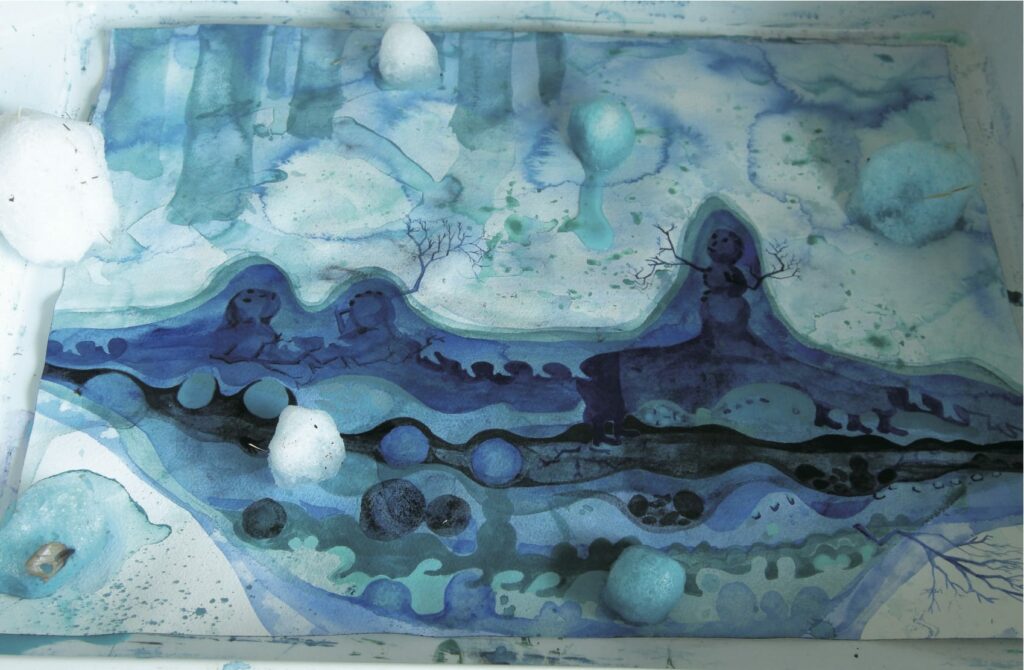

〈N THE GARDEN –RUSTLE-〉![加藤 良次 イメージ]() 〈N THE GARDEN –RUSTLE-〉

〈N THE GARDEN –RUSTLE-〉![加藤 良次 イメージ]() 〈N THE GARDEN –RUSTLE-〉

〈N THE GARDEN –RUSTLE-〉![加藤 良次 イメージ]() 〈N THE GARDEN –RUSTLE-〉

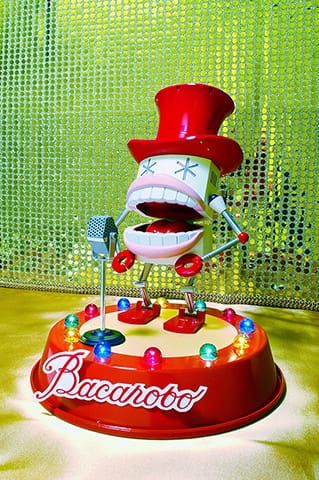

〈N THE GARDEN –RUSTLE-〉![加藤 良次 イメージ]() はならぁと出品作品

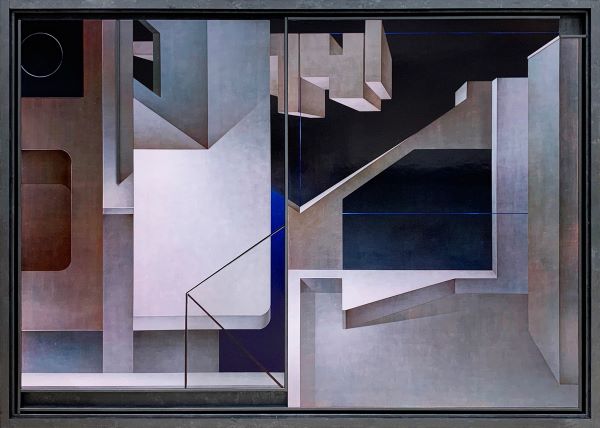

はならぁと出品作品![加藤 良次 イメージ]() はならぁと出品作品

はならぁと出品作品![加藤 良次 イメージ]() はならぁと出品作品

はならぁと出品作品![加藤 良次 イメージ]() はならぁと出品作品

はならぁと出品作品![加藤 良次 イメージ]() はならぁと出品作品

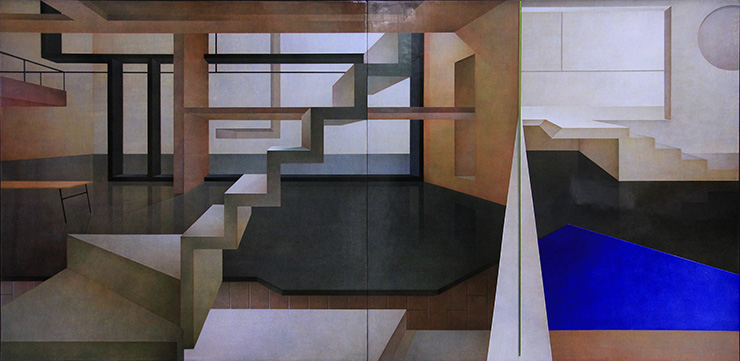

はならぁと出品作品![加藤 良次 イメージ]() はならぁと出品作品

はならぁと出品作品![加藤 良次 イメージ]() はならぁと出品作品

はならぁと出品作品

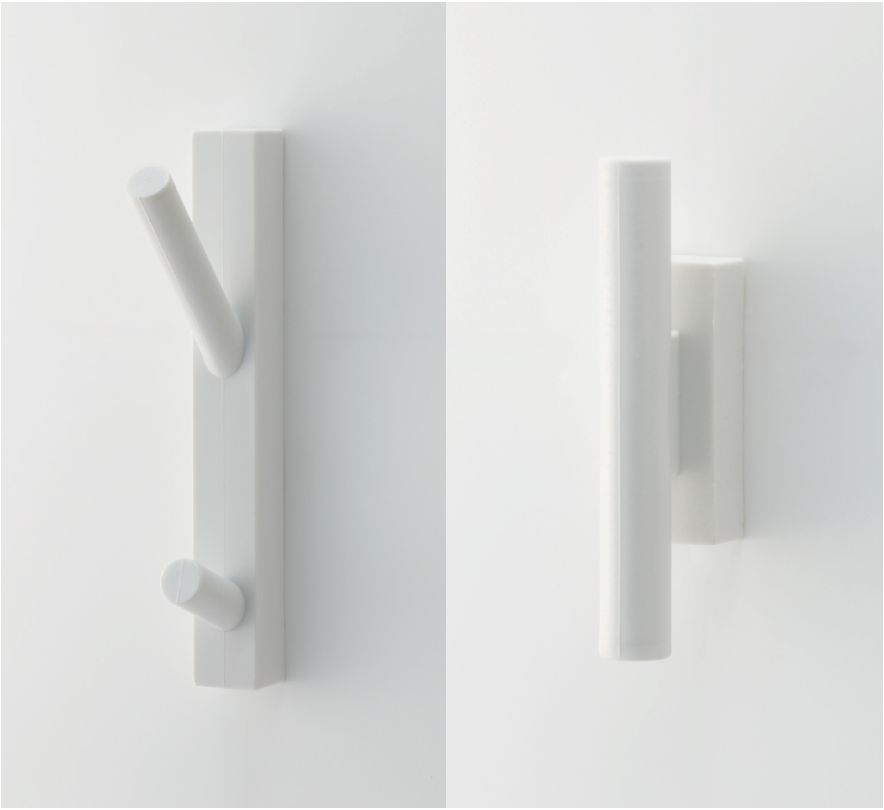

-2021年-1.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

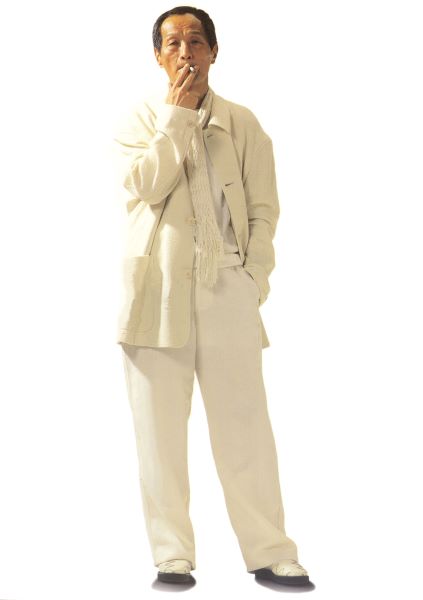

利根川プロフィール写真2.jpg)

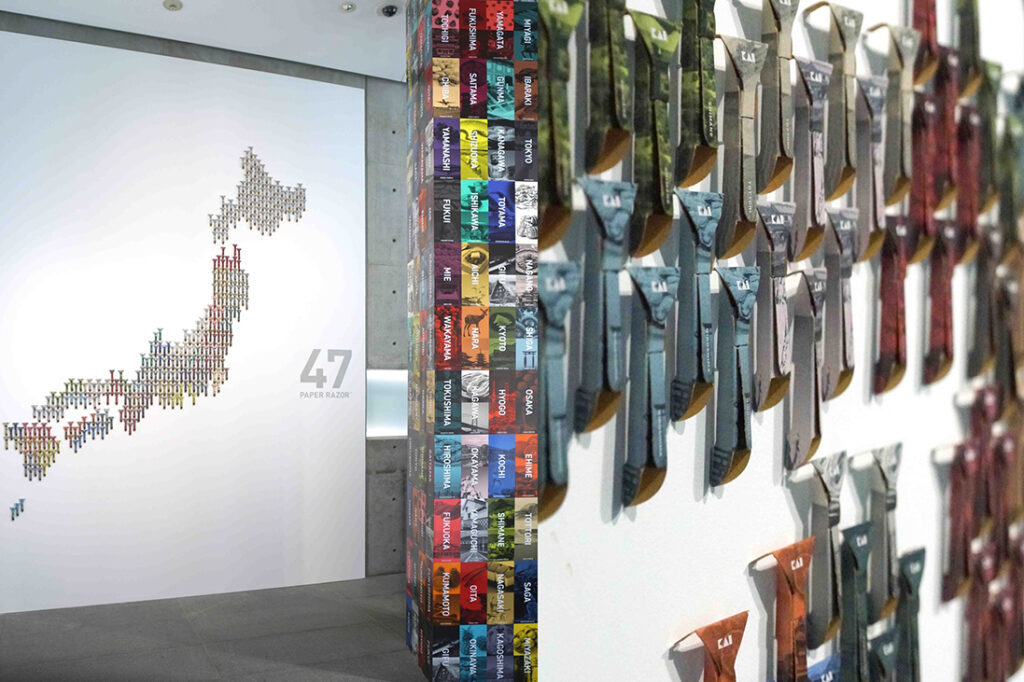

.jpg)